Franche-Comté

Vis-à-vis des traites, la province fut bordée d’une ligne de contrôle du

côté des Cinq grosses fermes

(Bresse, Bourgogne, Champagne) qui n’empêcha guère l’entrée massive dans le

royaume de denrées et marchandises en fraude des droits, soit par connivence des marchands et contrebandiers, soit

par connivence des marchands avec les employés des fermes.

Les receveurs des bureaux des traites de Coligny, Cormoz

ou Thoirette par exemple, tenaient des registres sur

lesquels ils faisaient mention des marchandises que les

particuliers de Franche-Comté

envoyaient dans les foires de Bresse et ils ne faisaient

payer les droits d’entrée du tarif de

1664 que sur celles qui avaient été vendues, quoique les droits d’entrée et de sortie fussent dus

autant de fois que les marchandises passaient et

repassaient par les bureaux, ainsi que le Conseil l’avait

décidé les 7 mai 1736 et 17

janvier 1751. Cette facilité

pratiquée par les receveurs donnait lieu à beaucoup

d’abus. Les soupçons des fermiers généraux se portaient

notamment sur le

village de Coligny, mi-partie en pays

de Bresse et mi-partie en comté de Bourgogne. Encore en 1780, les contentieux concernant la levée des droits dans ce

bureau fit l’objet d’une correspondance entre le directeur

Necker et l’intendant

Caumartin de Saint-Ange. Quant aux habitants de Coligny, ils firent valoir leurs arguments pour défendre leur

commerce :« il n’est pas naturel qu’un propriétaire qui ne

fait que récolter les fruits de son héritage pour les

conduire dans son domicile situé sur la limite de la

province voisine soit sujet à payer aucun droit. Ce motif

est d’autant plus juste pour Coligny que les territoires

bressan et franc-comtois n’y sont pas séparés par aucun

signe fixe et certain ; tous les héritages sont

confondus ».

La Franche-Comté

ne conserva que peu de temps sa liberté du commerce avec

l’Alsace et les pays étrangers. Du côté suisse, elle vit fleurir

une ligne qui, assez lâche au début du XVIIIe siècle (onze

bureaux pour une frontière longue de 300 km), se renforça

à partir de 1738 et finit par

assimiler la Franche-Comté

aux provinces « réputées étrangères ». On comptait vingt-six bureaux

en 1741, trente-trois en 1775 et quarante-quatre en

1777. Voici les recettes

enregistrées pour 31 bureaux en 1786

(6e année du bail Salzard) et

1787 (1ère année du bail Mager) :

Produits des traites en livres tournois (Direction de Besançon). AN, G180, dossier 22.

Les principales recettes s’enregistraient dans les bureaux vis-à-vis de la Suisse (Jougne) ou vis-à-vis de l’Alsace et de la principauté de Montbéliard (Héricourt ou Ronchamp). Le bureau des Rousses enregistrait l’entrée des ballots de livres ; Frambourg et Jussey furent désignés pour les dentelles en provenance des cantons (1773)… Les dernières créations étaient dues aux mesures que le ministre Terray adopta en 1773 en imposant à la Bretagne, au Dauphiné, à la Franche-Comté et au Roussillon le paiement des droits d’acquits à caution. De nouveaux bureaux de recettes pour l’encaissement de ces droits devenaient nécessaires dans les provinces qui jusque-là, ne les réglaient pas. Les élites locales et avec elles, le Bureau des finances de Besançon, s’opposèrent à cet arrêt, en vain.Cette ligne de bureaux eut peut-être quelque effet sur la fraude ordinaire, mais la Franche-Comté se trouva complètement démunie dans les années 1760, lorsqu’il s’est agi de lutter contre de véritables bandes armées, semblables à celles qui sillonnaient le Dauphiné. En 1762, le subdélégué Reginaud signala ces bandes venues de Suisse et passées par Montigny ; elles pillèrent en tout 8 à 10 000 livres, tant en argent qu’en effets chez divers particuliers dont le receveur des traites et le contrôleur des actes. Ce phénomène de bande, décrit par Mickael Kwass, engagea les autorités à transformer les brigades de la Ferme générale en compagnies à cheval. L’une de 100 hommes fut établie dans le Dauphiné, l’autre de 50 hommes en Franche-Comté. Les lignes de bureaux n’avaient donc pas pour seule vocation de contrarier le trafic des Franc-comtois. Elles servaient même à l’occasion les intérêts économiques de la province dès lors que les productions locales étaient en concurrence avec les productions étrangères comme le fromage ou les verres. Par exemple, les maîtres verriers de Franche-Comté s’entendirent avec l’administration de la Ferme pour l’entrée de leurs productions dans le ressort des Cinq grosses fermes. Confrontés à la fraude des verriers étrangers qui imitaient les certificats des verriers franc-comtois ou alsaciens pour payer moins cher à l’entrée du royaume, les artisans du cru désignèrent des syndics pour négocier des certificats « coupés », c’est-à-dire préenregistrés et numérotés sur les registres de la Ferme, certificats jugés infalsifiables. Il n’en demeure pas moins que cette assimilation douanière eut un coût : à la fin de l’Ancien Régime, la Ferme générale réglait 250 400 livres par an pour les salaires de 888 employés, répartis en 112 brigades, ce qui équivalait aux recettes des bureaux de traites.

Parmi les marchandises tirées de l’étranger, le tabac alimentait un gros trafic vers les pays intérieurs du royaume. La Franche-Comté se trouvait comme l’Artois, le Hainaut, le Cambrésis… en dehors du monopole de la Ferme générale. Il fallut donc imposer une zone-tampon vis-à-vis de la Champagne, de la Bourgogne et de la Bresse où les habitants comtois avaient interdiction de cultiver et stocker le tabac, sous quelle que forme que ce fut (1721). Les trois lieues limitrophes furent clairement définies, village par village, par l’arrêt du 12 septembre 1724 qui reprenait la liste des villages établie pour la lutte contre la fraude du sel. A l’intérieur de ces trois lieues, deux livres poids de tabac par chef de famille et par mois étaient autorisées. Les magasins principaux de tabac furent fixés à Dole (huit marchands), Gray (quatre) et Lons-le-Saunier (deux). Chaque marchand était autorisé à stocker 1 000 livres-poids. Très vite, la Ferme générale repéra les accointances de ces marchands avec les contrebandiers. Ils vendaient le tabac en gros et faisaient des magasins secondaires à proximité des trois lieues limitrophes. L’intendant Charles Deschiens de La Neuville exigea donc que les marchands ne vendissent qu’au détail et, pour ce qui concernait les magasins secondaires, ne les établissent que dans des bourgs clos de murs à proximité des lieues limitrophes, et non dans des villages, grandes, châteaux ouverts. Mieux : il créa une quatrième lieue (ordonnance du 6 aout 1729), de sorte que la Saône servit de limite au-delà de laquelle tout entrepôt était interdit. Les lieues dans lesquelles il était interdit de cultiver le tabac représentaient à ce moment-là un tiers de la province. Pour autant, le trafic frauduleux persista car il arrivait d’Alsace et de Suisse des tabacs étrangers. Le fermier général Claude Dupin le constata par lui-même en 1736 : « Il n’y a pas une semaine où je ne vois passer sous mes fenêtres 40 à 50 de ces petits chariots de montagne chargés de chacun un tonneau de tabac d’Alsace et qui vont sans permission et en bonne forme faire la contrebande sur nous, soit en l’introduisant directement en France, comme on l’a vu en dernier lieu par une saisie de 17 quintaux faite à Lyon sur deux voituriers comtois, soit en passant par Moret, dernier village du bailliage de Saint-Claude du côté de la Suisse d’où des voituriers suisses viennent les relever pour les remettre aux contrebandiers français qui souvent viennent eux-mêmes chargés à Moret munis du mandement de quelques commissaires suisses ou marchands comtois au moyen de quoi les contrebandiers n’ont qu’à tourner à droite et les voilà dans le pays de Gex ». Ce trafic se faisait en attroupement à cheval et les bandes étaient toutes armées. On comprend dès lors que le nouvel intendant, Barthélemy de Vanolles, jugea inutiles les mesures adoptées par son prédécesseur. Une partie du trafic se déporta certes sur la Lorraine où l’établissement des trois lieues limitrophes vis-à-vis de la Franche-Comté n’avait pas encore été fait, mais ailleurs, les amas de tabac du cru ou de contrebande s’accumulaient dans la quatrième lieue. Les habitants jugeaient que le commerce devait y demeurer libre, selon les privilèges de la province. Une nouvelle stratégie fut adoptée dans les années 1750 pour contrer le phénomène : on limita l’étendue des surfaces de culture autorisées à 500 journaux pour 1754, 450 pour 1755 et 400 pour 1756 en soumettant les cultivateurs à une procédure de demande dite de « permission sur requête», formalité jugée blessante pour les privilèges de la province. Au demeurant, la fraude reprit de manière si intense pendant et après la guerre de Sept-ans que la Ferme générale, relayée par le gouvernement, exigea encore de nouvelles mesures. Une commission spéciale, à l’instar de celles établies à Reims, Valence ou Saumur, fut créée pour « l’instruction des procès criminels aux coupables de fraudes et contraventions aux droits des fermes du Roy et de celle du tabac ». Dans sa lettre à Lacoré (14 juin 1763), le ministre Bertin fut très sec et invita à la plus grande sévérité vis-à-vis des fraudeurs: « Cette fraude est immense. Je vois par l’état que je me suis fait représenter des saisies qui ont été faites l’année dernière qu’elles ont formé un objet de 33 milliers en tabac étrangers et pendant les 6 premiers mois de cette année près de 16 milliers, quantité que l’on ne peut envisager au plus que comme une faible partie de celle qui a pénétré ». Bertin exhorta l’intendant à refuser toute commutation de peines de galères. Il faut croire qu’il ne fut pas entendu : les plaintes de la Ferme générale vis-à-vis de la clémence de l’intendant Charles-André de Lacoré se multiplièrent à cette époque.

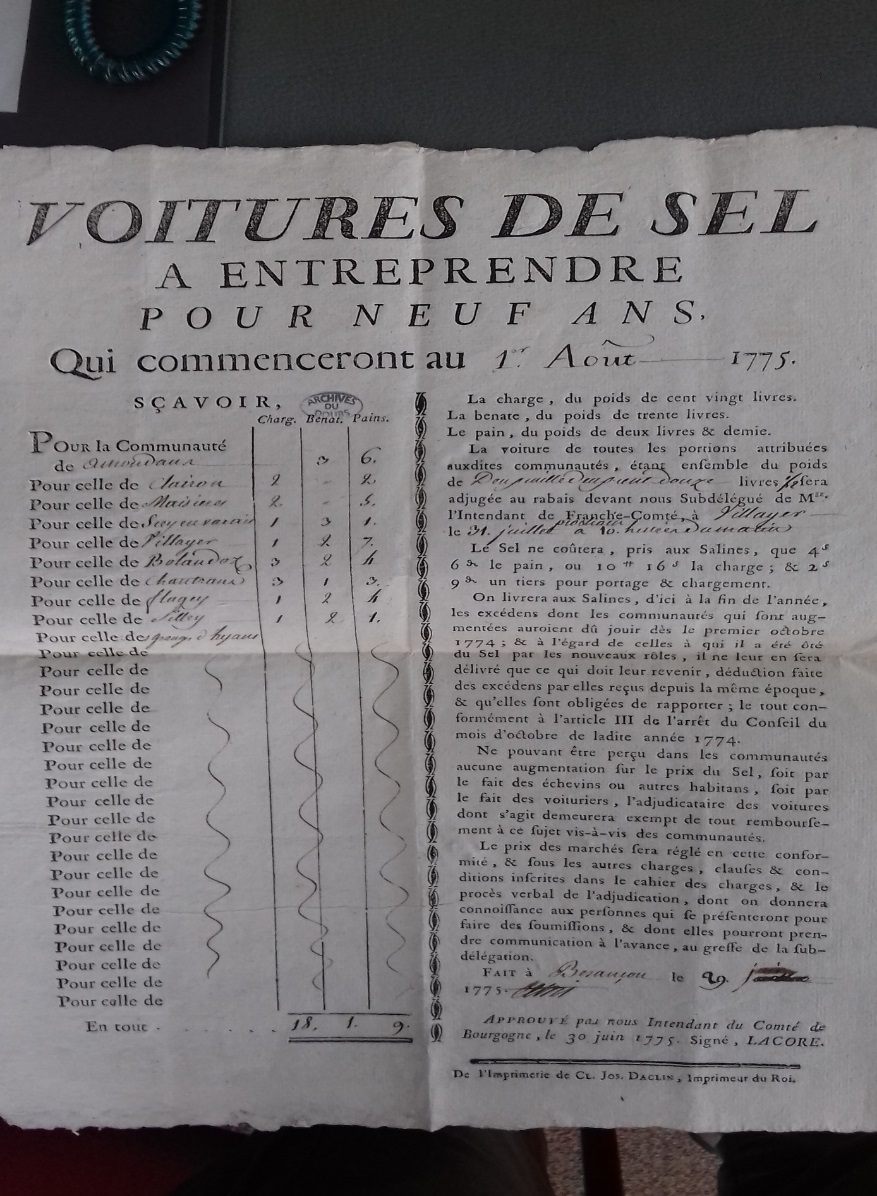

Pays de salines, la Franche-Comté fut d’abord alertée par l’intégration de leurs sauneries au Domaine royal. Les états de la province firent des représentations. Comme le rappelle le Parlement de Besançon, les craintes furent calmées toutefois lorsque Louis XIV, par ses lettres du 16 mars 1675, confirmant que « les habitans du comté de Bourgogne auront le droit de lever prendre leur sel d’ordinaire aux saulneries de Salins sur le pied du prix qui se payoit anciennement, sans pouvoir le surcharger ou altérer ». Deux catégories de sel étaient distribuées : le sel dit « ordinaire » que l’on faisait voiturer depuis les salines de Salins et Montmorot jusqu’aux communautés d’habitants où il était distribué sur la base de registres sextés établis en 1657 d’une part, et le sel rosière ou « sel extraordinaire » entreposé dans les magasins. Chaque année, les échevins fixaient les besoins en sel de la communauté en prenant en compte pour chaque feu, pour moitié l’état de la famille (en excluant les enfants de moins de huit ans), pour autre moitié la cote d’imposition (ceci dans les bailliages d’Arbois, Besançon, Dôle, Gray, Quingey, Orgelet, Saint-Claude, Vesoul). Pour les bailliages de Baume, Ornans, Salins, Poligny et Pontarlier, l’échevinage prenait en compte également le nombre de têtes de bœufs ou vaches. Ces évaluations provoquaient parfois des contestations, à l’instar de celle de la paroisse de Dame-Marie qui jugea en 1767 que la distribution au marc la livre de la cote d’imposition favorisait les gros contribuables : trois ou quatre habitants emportaient la majorité des pains de sel, le curé en avait pour lui-même 24, de sorte que les pauvres n’avaient plus rien. Au demeurant, la matrice de ces registres fut décrite comme « un tissu d’inégalités ». Etablie en 1657 par les officiers du Parlement de Dôle après la peste qui sévit dans le Comté jusqu’en 1651, elle ne représentait pas l’état de la province. La répartition des charges de sel entre communautés était devenue obsolète. Une révision fut donc engagée par le Bureau des finances de Besançon qui aboutit en 1774. Elle tint compte du nombre de personnes par foyer et de la capitation. Par exemple, la ville de Lons-le-Saunier devait avoir, pour 7 122 habitants et pour 4 632 livres de capitation, la quantité de 398 charges. Sur la base des registres sextés, les communautés d’habitants passaient les marchés de voitures de sel ; les adjudications étaient faites par devant le subdélégué du lieu, en général pour neuf ans. Les entrepreneurs devaient prendre le sel aux salines selon un prix défini par la Ferme et livrer chaque mois à la communauté la quantité qui lui revenait. L’échevinage réglait la livraison et le commis-répartiteur en exercice procédait à la distribution.

Archives départementales du Doubs, 1C 1520 affiche pour les voitures de sel, 1775

Pour le sel extraordinaire ou sel rosière, on établissait des magasins au plus proche des villages (on comptait 95 magasins alimentés par les sels de Salins et 13 magasins par la saline de Montmorot à la fin de l’Ancien régime). Le prix de ce sel était fixé par l’intendant qui tenait compte, dans ses tarifs, des rehaussements réguliers. Ce sel était soumis en outre aux sols pour livre que le Contrôle général multiplia à partir de 1753, de sorte qu’un pain de sel (ou « salignon », pesant deux livres et demie) coûtait à Besançon 7 sous 3 deniers en 1704, mais 12 sous 6 deniers et 1/5e de denier en 1771.Par l’édit d’août 1703, trois lieues limitrophes furent définies aux confins de la province avec les pays de gabelles pour y interdire tout amas de sel. Les habitants de ces confins devaient donc déclarer leur consommation de sel rosière à partir de l’état de leur famille auprès du curé ou du maire des lieux. Le règlement n’étant pas explicite sur la déclaration de la quantité de sel proprement dite, les gardes continuèrent de constater la fraude (13 pains de sel rosière cachés chez Claudine Gauniat, veuve de vigneron à Augea, en 1736 ; 39 pains chez Pierre Lamarre, de la paroisse de La Chapelle-volante…). Un arrêt du roi de 1737 précisa donc le contenu des déclarations à fournir. Pour juger les délits, un édit de mai 1705 créa, en plus de la Justice des Salines de Salins, six juridictions des gabelles : à Jussey, Gray, Dole, Lons-le-Saunier, Saint-Amour et Saint-Claude. Ces tribunaux avaient compétence pour juger en première instance, au civil comme au criminel, les faux-sauniers et les contrevenants aux règlements des gabelles de Franche-Comté. L’édit d’avril 1770 leur attribua en outre compétences en matière de traites et de tabac. Trois nouvelles juridictions furent alors créées à Lure, Héricourt et Pontarlier. Les juridictions des traites et gabelles comptaient un juge (assisté de deux gradués en matière criminelle), un procureur et un greffier. L’appel était porté devant la Chambre des comptes de Dole, puis devant le Bureau des finances à partir de 1771. Les nouvelles brigades furent installées dans les mêmes villes ou bourgs que les bureaux des traites : Saint-Claude, Les Rousses, Pontarlier, Morteau, Arcey, Luxeuil, Jussey ; il y en eut ensuite à Poligny, Septmoncel, Morbier, etc.

Sources et références bibliographiques:

-

Sources archivistiques:

- AD Doubs, série B 618, B 7903, B 14417 et 14418 série C 209 et 210.

- AD Doubs, 1C, 1518, 1519 (Remontrances du Parlement de Franche-Comté au Roy sur la déclaration du 8 septembre 1755 concernant l’augmentation du prix du sel des droits de Courtiers-jaugeurs, Besançon, le 21 janvier 1757), 1520, 1521.

- AD Doubs, 1C 1304, 1312, 1313, 1314, 1319, 1320, 1321, 1357, 1358, 1359.

- AN, Paris, G1 20, G1 63, G1 71, G1 76, G1 80, dossier 22 (traites), G1 93A : « Procès-verbal sur les salines de Lorraine et de Franche-Comté » Ce mémoire a été rédigé par le fermier général Louis Grégoire Mirleau de Neuville à la suite de ses inspections de 1753 et 1754 dans les salines de Dieuze, Moyenvic et Château-Salins (Moselle), Rozières (aujourd’hui Rosières-aux-Salines, Meurthe-et-Moselle), Salins (aujourd'hui Salins-les-Bains) et Montmorot (Jura).

- AN, G1 93B : Atlas des salines de Lorraine et de Franche-Comté, vers 1755, dont planche 15 « Routes des entrepôts des sels de Franche-Comté pour la Suisse». Cet atlas constitue l’indispensable complément d’un mémoire précédent G1113.

- BNF ms fr 7726, f° 361-368, « Mémoire sur la ferme des Gabelles, Salines et Domaines de Franche-Comté, Salines de Moyenvic et Gabelles des Trois Evêchés et Domaine d’Alsace », dans Recueil de mémoires.

-

Sources imprimées:

- Arrêt du Conseil d’Etat qui commet M. de La Neuville, intendant du comté de Bourgogne, pour juger en dernier ressort toutes les affaires civiles et criminelles qui surviendront dans la Franche-Comté pour raison des fraudes et contraventions aux droits de la ferme du tabac, 15 juillet 1732.

- Arrêt du conseil d'Etat concernant la gabelle en Franche-Comté, 12 mars 1737.

- Arrest du conseil d’Estat du roy, portant règlement pour le commerce l'interdiction des plantations, cultures, magasins entreposts de tabac, dans les trois lieuës de la frontiere de Franche-Comté, limitrophes des duchez de Lorraine de Bar, du 21 juillet 1739.

- Arrêt du Conseil d’Etat qui prescrit les formalités à observer pour l'entrée des ouvrages de verrerie fabriqués en Alsace et Franche-Comté, et empêcher la fraude qui se pratique sur ceux venant de l’étranger, 31 décembre 1743.

- Règlements pour la régie du tabac en Franche-Comté, Besançon, chez C.J. Daclin, 1757.

- Arrêt du Conseil d’Etat qui désigne les bureaux par lesquels les dentelles fines ou grosses, venant de Lorraine, Suisse et autres pays étrangers, pourront entrer à l'avenir dans la province de Franche-Comté, en payant 10 livres par livre pesant, 28 mars 1773.

- Arrêt du Conseil d’Etat qui ordonne que les droits d’acquits seront perçus dans les provinces de Bretagne, Dauphiné, Franche-Comté et Roussillon, comme dans les autres provinces du royaume, 29 mars 1773.

-

Bibliographie scientifique:

- André

Ferrer , Tabac, sel, indiennes. Douanes et contrebande en Franche-Comté au XVIIIe siècle, Besançon, Annales littéraires de l’Université de Franche-Comté, n° 734, 2002. - id., « La Ferme générale dans la montagne jurassienne au XVIIIe siècle », Travaux de la Société d’émulation du Jura, 1996, p. 93-115.

- id., « L’intégration douanière d’une province conquise. Un aspect de la fiscalité indirecte en Franche-Comté aux XVIIe -XVIIIe siècles », Etudes et documents, t. VII, Comité pour l’histoire économique et financière, 1995, p. 83-99.

- id., « La Ferme générale et la politique douanière à l’est du royaume (fin XVIIe siècle-1790) », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, vol. 55, 1998, p. 169-188.

- Maurice

Gresset , L’introduction de la vénalité des offices en Franche-Comté, 1692-1704, Annales littéraires de l’Université de Besançon, Diffusion Les Belles-Lettres, 1989. - Robert

Humbert , Institutions et gens de finances en Franche-Comté (1674-1790), Quatrième partie : « La ferme générale », Cahiers d’études comtoises n°57, 1996. - Paul

Delsalle , Lexique pour l’étude de la Franche-Comté à l’époque des Habsbourg (1493-1674), Presses universitaires de Franche-Comté, 2004. - Anne

Radeff , Du café dans le chaudron. Economie globale d’Ancien régime, Suisse occidentale, Franche-Comté et Savoie, Lausanne, Société d’histoire de la Suisse romande, 1996.

, « Franche-Comté » (2023) in Marie-Laure Legay, Thomas Boullu (dir.), Dictionnaire Numérique de la Ferme générale, https://fermege.meshs.fr.

Date de consultation : 16/06/2025

DOI :